神田綾子(田中4)伊東咲(北加積5)

▽富山市

吉田乃々香(芝園3)三守未久(奥田1)間島莉央、服部希帆、風間杏莉(同6)

▽射水市

棚田凌成(放生津3)棚田芽花、沼田和奏(堀岡6)赤壁七翔(塚原2)赤壁茉桜(同6)林紗矢香(歌の森3)

▽高岡市

横山楓斗(五位1)安田廉都(西条2)大門泰地(能町3)室川華香(同5)

▽氷見市

山本美里奈(比美乃江3)

高尾谷優有、相山律輝、堀田都和、山田征典(水橋2)

出口智喜、砂子海桜、布施直樹、松井佑夏、村井このみ(堀川4)二ノ宮侑來、山田夏菜(堀川南6)吉川稜真(山室中部4)西田貴瑛(速星6)髙嶋柚那、中嶋沙樹、吉岡優華、林蒼空、安倍驍生、高橋山力(奥田6)

▽射水市

林真帆(歌の森5)土井咲来(中太閤山5)刑部奏佑(下村1)

▽高岡市

覚張琉玖、神初丈介(西条2)関美琴(同5)篠島涼太(千鳥丘2)大西龍壮(木津3)宮原和真(万葉6)岡本春裕(野村2)網莉乃愛(同3)水口愛菜、柿原永奈(同4)桃井心遥(戸出東部6)

▽砺波市

髙信美咲(出町4)

▽南砺市

平井結菜、盛田苺伽、安達みのり、大河原成仁、曾原碧乙、中嶋日眞莉(福野4)

土肥京華、奥田莉央、相山琴音、山端育実(水橋1)岡本春輝(片山学園3)

高岡市川原小学校4年 秋元 凉大(あきもと りょうた)さん

新聞でつながる家族

ぼくが新聞を読み始めたきっかけは、3年生の時に新聞ノートという宿題が出たからです。気になる記事を選び、感想を書きます。初めは読めない漢字が多く大へんだったけれど何度か書くうちにおもしろくなり、宿題がない日も読むようになりました。ぼくは、野球やすもうが好きで、スポーツらんは必ず読んでいます。おもしろい記事を見つけたら、家族にも読んでもらいます。

ぼくには、ひいおばあちゃんがいます。90さいをすぎていますが、毎日新聞を読んでいます。

「年とったら字がよく見えんがいちゃ」

と言いながら虫めがねや、めがねを使って読んでいます。ひいおばあちゃんは、天地人が好きです。ぼくは写真もない小さい記事なのに、どうしていつも読むのかなと思い、聞いてみました。すると、

「世の中の事や、それについての意見が書いてあっておもしろいがいよ」

と言いました。ぼくも読んでみたけれど、むずかしかったので、

「よく分からん」

と言うと、一生けん命説明してくれてうれしかったです。

そんなひいおばあちゃんが6月にこっせつして入院しました。コロナで面会は1週間に1回、1人だけだったのでぼくは会えませんでした。ひいおばあちゃんが90さいをすぎても頭がしっかりしているのは毎日新聞を読んでいるからだと思っているので、病院でも新聞を読ませてあげたいと思いました。そこでぼくは、ひいおばあちゃんのために新聞ファイルを作る事にしました。毎日読んでいる天地人と、畑もするので花や野菜、お祭りなど読むと元気が出る記事を選びました。虫めがねを使って読むすがたを想ぞうしながら作りました。たい院した時に、

「みんなに会えんでさみしかったけど、凉大の新聞ファイルを読んで元気出たわ。リハビリがんばったよ」

と言ってくれました。入院中は会えなかったけれど、新聞ファイルでひいおばあちゃんとつながり、はげます事ができました。新聞には人を元気にする力があると思います。

ひいおばあちゃんは今日も新聞を読んでいます。ぼくもテレビやインターネットだけでなく、新聞を読んでいきたいと思います。そして、年をとっても世の中の事がわかる、頭がしっかりとしたおじいちゃんになりたいと思います。

富山市豊田小学校5年 関口 眞佳(せきぐち まなか)さん

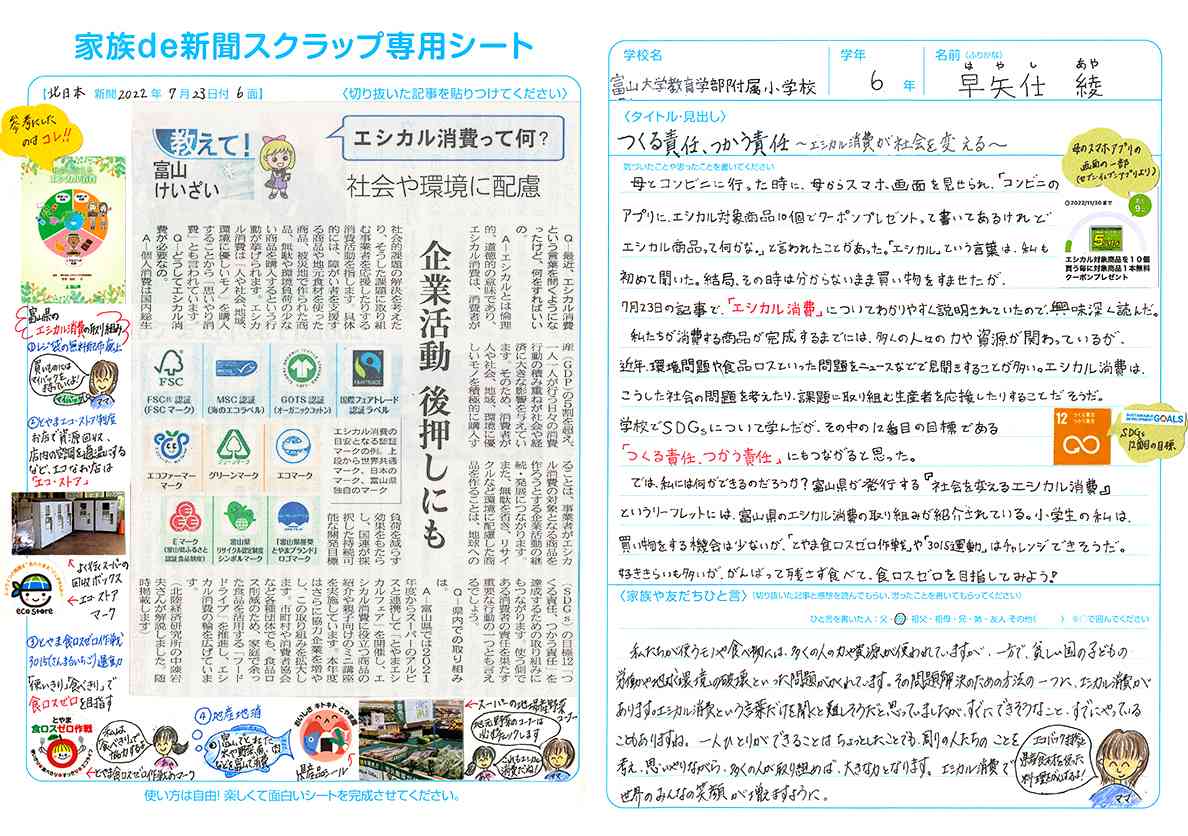

つながる「思いやり」

私は、エシカル消費の記事を読んで、自分はエシカル消費をしているのかなと思いました。それは、エシカル消費のマークは見たことがあるけれど、自分で選んで買ったことはないと思ったからです。いつも、安いものやたくさん入ったものをよく考えずに買っていました。エシカル消費の「エシカル」は、「倫理的・道徳的」という意味だと書かれていました。「人や社会、地域、環境に優しいモノ」を買うので、「思いやり消費」とも呼ばれるそうです。「思いやり」とは、相手をよろこばせたり助けたりすることだと思います。私は、この「思いやり」という言葉がいいなと思いました。

家でエシカル消費のマークをさがしてみました。すると、おかしのふくろやノートなど紙でできた物にたくさんついていました。でも、食べ物にはありませんでした。そこでスーパーでさがしてみることにしました。いろいろな食べ物の容器を見たけれど、マークが全くなくて「思いやり」がないのかなぁと思って悲しくなりました。だれにとっても優しい活動なのに、どうしてマークがないんだろうと思いました。私は、お客さんがエシカル消費のことを知らないから、お店の人もわざわざマークのつくような食品を作らないのかなと思いました。また、人や社会、地域、環境に優しいものを作っているけれど、マークをもらっていないのかなとも思いました。マークがないのは、食品を作る人も買う人も知らないからかもしれないと思いました。エシカル消費がもっと知られたら、きっとその商品がたくさんの人に選ばれると思います。

私のいとこはバナナが大好きです。スーパーで売られているバナナを見ると、ほとんどがフィリピンからゆ入されたものでした。調べてみると、バナナを作るときに使う農薬で働いている人のひふがただれたり、病気になってしまったりするそうです。でも、そんな体によくない農薬をまかないと、売れるようなきれいなバナナが作れません。さらに、そこではお給料が安いので、子どもも親と働くそうです。私がスーパーで見つけたバナナには、カエルのマークがついていて、エシカル消費のマークの一つだということを知りました。マークの横には、環境を守って作られていることと、農園で働く人の生活を良くすることが書かれていました。そのバナナは他のバナナよりも少し高かったけれど、同じようにきれいでおいしそうでいとこにも食べさせてあげたくなりました。

私は、買い物でだれかを「思いやる」ことになるなんて、すてきだなと思いました。私もだれかを助けているのかなと思うと、うれしくなります。「思いやり」は、自分の身近な人だけでなく、知らない人や環境へもつなげていけると思いました。

氷見市北部中学校1年 村田 葵(むらた あおい)さん

私の「隣る人」は、

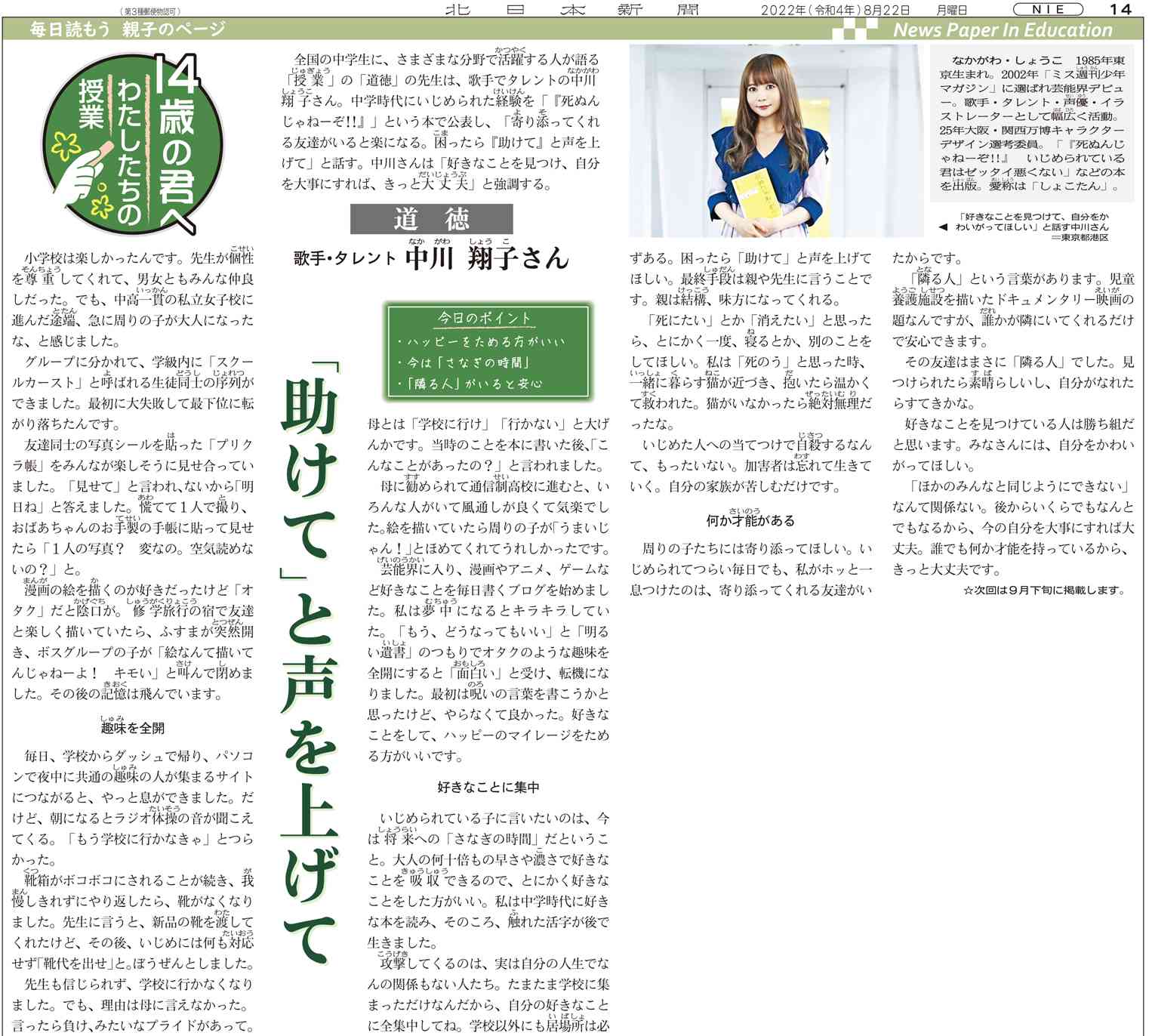

「『助けて』と声を上げて」。この見出しは、学校に行けない期間を経験した私の心の奥深くに刺さるメッセージです。この記事には「隣る人」という言葉が出てきます。学校に行けなかった時、寄り添ってくれた「隣る人」。その人に思いを馳せました。

この記事は、歌手・タレントの中川翔子さんが道徳の授業の先生として中学時代にいじめられていた経験を公表した「『死ぬんじゃねーぞ‼』」という本を基に、私たち中学生に向けて語ってくださっています。中川さんは中学時代、大好きだった絵を描くことを、「オタク」だと陰口を言われ、「いじめ」がエスカレートし、先生も信じられず、学校に行けなくなったそうです。「死のう」と考えたこともあった中川さん。そんなつらい毎日でも寄り添ってくれた友達がいたからホッと一息つけたそうです。それがまさに「隣る人」。誰かが隣にいてくれるだけで安心できる、と中川さんは語ります。

私はとても幸せ者です。あの時、学校に行けない自分に嫌気がさし、何度も「死のう」と考え、でも死ぬ勇気はなくて、泣くことしかできず、朝になればみんなは学校に行く、絶望で打ちのめされていた私。「隣る人」はすぐ側にたくさんいました。幸せ者です。

「学校に行け」とは言わず、いろんな選択肢を与えてくれ、優しく見守ってくれた家族、長文LINEで学校の様子を伝えてくれたり、励ましてくれた友達、学校に行きやすくなるよう工夫してくださった先生方、親身になって話を聞いてくださり、私の大好きな趣味の話をしようと言ってくださったスクールカウンセラーの先生、もう一つの居場所となった適応指導教室の友達、先生。私には寄り添ってくれる「隣る人」、安心できる居場所がちゃんと、あります。この記事を読んで私がどれほど幸せなのか改めて気付かされました。

近年、学校においてのいじめが原因の自殺が増えています。「助けて」と声を上げることは簡単なことではないと思います。でもそんな時、隣で寄り添ってくれる「隣る人」がいるだけで少しは救われると思うのです。

私がこの記事と出合えたのは趣味である読書のおかげです。大好きなことを続けたおかげで「『死ぬんじゃねーぞ‼』」という本にも出合え、この記事にも出合えたと思っています。中川さんも言います。「好きなことを見つけている人は勝ち組だと思っています。みなさんには、自分をかわいがってほしい」と。

私は今、学校に通えています。今でも辛い時はありますが「隣る人」はいつでも私の側にいます。私も誰かが側にいて安心できる「隣る人」になれたらいいです。「隣る」ことは、きっと誰かを幸せにできると私は信じています。

高岡市牧野中学校3年 槇谷 百華(まきたに ももか)さん

新聞記事は祖母からの言葉の贈り物

「新聞に載るの、楽しみにしてるからね。頑張ってね」

今年5月の市民体育大会前日、バドミントンの試合をひかえた私に祖母は言いました。

私の祖母は新聞を読むこと、スクラップをすることをとても楽しみにしています。毎日隅から隅まで新聞を読み、自分の気に入った記事だけでなく、家族に見せたい記事、私や弟の勉強になると思った記事など様々な分野ごとにファイルにまとめています。祖母の家にはたくさんのスクラップブックがあります。富山ゆかりの人物紹介、季節の風景、お城シリーズ、ローカル線特集など様々で、時には私にプレゼントしてくれます。「天地人」を集めたスクラップには、祖母が大事だと思ったところに蛍光ペンで線が引いてあります。それを見ると、「こういうところが良いと思ったんだな」と記事を読んだ祖母の気持ちも感じられ、発見もあります。また、私や弟の名前や写真が載った記事も全て丁寧にまとめていて、祖母の家に行った時には嬉しそうに見せてくれます。祖母の楽しみになっていると思うと改めて祖母の愛情や思いを感じ幸せな気持ちになります。そんな祖母からの期待を受けて挑んだ大会の結果は3位。思った通り、祖母は結果をとても喜び「スクラップしたからね」と報告してくれました。

小学生の時、祖母が私に「遊遊漢字学」という記事を見せてくれました。記事は「『華』から『花』への定着」というタイトルで、古い時代から使われていた「はな」という意味の漢字について書かれていました。祖母の名前は「榮子」、私の名前は「百華」。記事には2人の名前の「榮」と「華」という文字にもともと共通して「はな」という意味があったことが紹介されていました。「榮」はユリや菊のように草の形で咲くもの、「華」は桜や梅のように樹木に咲くはなの意味があったというのです。祖母は、「お互いの名前に『はな』の意味があるのも縁があったんやね」と、この記事を大事そうに見せてくれ、思いがけない繋がりを知り喜び合いました。新聞を目にすることで、日々の出来事を知るだけでなく、新しい知識を得ることで人と共感し、繋がる機会にもなることを実感しました。

先日、高校受験を控えた私に祖母が贈ってくれた天地人。受験勉強とは何かと書かれた文章のしめくくりに、「迷いもしよう、逃げたくもなろう。そんな時、こんなふうに考えてみることはできないか。この先の長い人生の山谷を越えていくための、今が『訓練』の時間なのだと」とあり、この文章にしっかりとピンクの蛍光ペンが引いてありました。新聞記事の文章が祖母から私へのエールを込めた言葉にかわっていました。これからも、新聞を通した私と祖母の言葉のやりとりは続きます。そして私からも発信し、繋いでいきたいです。

高岡南高等学校1年 増井 心都(ますい こと)さん

平和の伝承のために

写真の女性に見覚えがあり、この記事に目を惹かれた。昨年3月、射水市大門中学校で富山大空襲について出前講座を行ったという。「子どもたちは視線をそらさず、じっと聞き入っていた」と書かれている。まさにその子どもたちのうちの一人が私だったのだ。

その講座については今も鮮明に覚えている。川原さんは助手という形でサポートしておられ、私たちは男性の語り部の方の話を聞いた。今当たり前のように生活している場が戦火の渦にのまれてからまだ100年も経っていないのだということに驚いた。時間がなくその場で聴くことができなかった玉音放送も帰宅してすぐに自ら調べて聴いたほど、私が受けた衝撃は大きかった。

しかし私は話を聞いただけであり、そこから何かを発信するということはしなかった。今回この記事を読み、平和の尊さの伝承というありきたりな言葉の真意を痛感してハッとした。私も「平和の尊さを次の世代に伝えたい」と考えたが、その思いを行動に移すことはできなかったのだ。それに対して川原さんはその心からの願いを行動に移し、実際に私に届いたように戦争の残酷さと平和の尊さを伝承している。その差はかなり開くものだろう。

記事にある「体験者と同じ時代を生きる一人としてできることがある」という川原さんの言葉が印象に残った。私が次の世代に伝える、つまり親になるような年齢になった頃には戦争体験者はもういないかもしれない。体験者だけが懸命に発信していてはいつか途切れる時が来る。本当に平和の尊さを伝承するためには、体験者と同じ時代を生きている今、私たちが行動しなければならない。

記事を通して、私は戦争について受け身でなく、発信者になりたいと感じた。年齢など関係なくなれるのだと確信した。15歳の私にはまだ次の世代は存在しないが、次の世代の子どもたちが生まれたら必ず話をしたいと思う。また、今行動することが大切だと思ったので、同世代や年下の子どもとも積極的に戦争について話をしたいと思う。なかなか話題にあげることは難しいが、戦争を扱った映画やアニメなどから関心を持つなど工夫し、本当の意味での平和の伝承の輪を広げていきたい。川原さんからは心からの思いは行動にすることでやっと意味が見いだせるのだと学ぶことができた。これは平和の伝承に限らず普段でも活かし、有言実行の人になりたいと思った。

砺波高等学校1年 竹田 脩真(たけだ しゅうま)さん

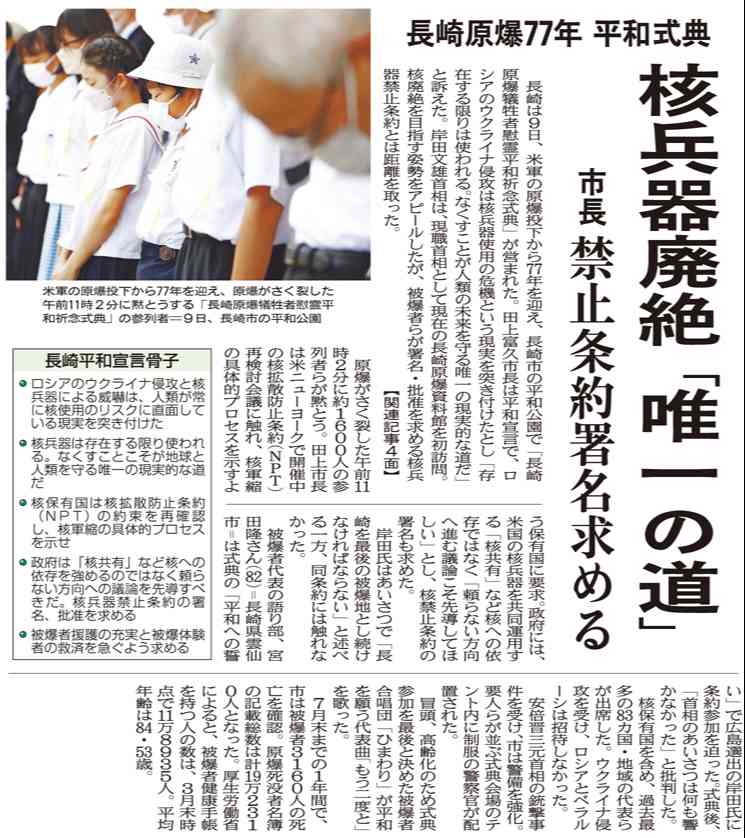

唯一の被爆国としての役割

広島と長崎に原爆が投下されてから、今年で77年が経った。8月6日と8月9日には広島と長崎でそれぞれ平和式典が行われ、世界各国の代表なども含め、多くの人々が出席した。これらの式典が他の国々からも注目されているのは、日本が唯一の被爆国であるからだと思う。

日本の人々は、世界各国から人が集まるこの機会に、世界中の人々に向けて平和の大切さを訴え続けてきた。今年の長崎の式典では、長崎市長が平和宣言の中で、核兵器をなくすことが地球と人類を守る唯一の道だと話し、核兵器廃絶を訴えた。また、政府に対して核兵器禁止条約の署名・批准を求めた。ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮・中国によるミサイル発射など、不安定な社会情勢が続いている中で、核兵器廃絶を訴え続けていくのは大切なことだと思う。また、核兵器禁止条約の署名・批准も、唯一の被爆国としての日本の立場を示すために必要なことだと思う。しかし、日本は今もこの条約に参加しておらず、長崎の式典での首相のあいさつでも触れられなかった。核廃絶を目指すと話しているのに禁止条約は批准しないという政府の姿勢は矛盾していると感じる。

政府は、禁止条約を批准しない理由を、条約に核保有国が参加していないため、日本が条約に参加しても核軍縮は進まないからだと説明している。その上で、アメリカや中国などの核保有国や日本も加盟している核拡散防止条約のほうが重要であるとしている。この二つの条約の大きな違いは、五つの核保有国が保有する核の扱いである。禁止条約では、すべての加盟国において、核を持つことや作ることが禁止されており、今ある核兵器はすぐに放棄しなければいけないとされている。一方で、核拡散防止条約は、五つの核保有国に核軍縮義務を課しているものの、核保有は認められている。二つの条約の違いを知り、僕は核拡散防止条約では不十分であると感じた。核保有を認めているままでは、核廃絶は進まない。発効から50年以上経っているのに核兵器が無くならないのは、この条約が核廃絶にほとんど効果がないからだと思う。完全な廃絶を目指すならば、禁止条約を全ての国が批准しなければいけないだろう。

しかし、日本は今、アメリカの「核の傘」の下にいる。核のおかげで安全が保たれているという面も少なからずあり、核を禁止してしまうと、日本の安全は保たれないかもしれない。このように、日本は難しい立場に置かれている。しかし、唯一の被爆国日本があいまいな態度をとっていると、世界全体も前に進んでいかない。僕は、今の混乱した社会情勢を安定させるためにも、日本が中心となって核廃絶を呼びかけていくことが、日本に求められている役割だと思う。

高岡市南星中学校2年 蓑口 悠介(みのぐち ゆうすけ)さん

気候変動から食を守れ!

日曜の朝、朝刊1面の大きな見出しが目に飛び込んできた。「農作物70超に温暖化影響」。温暖化などの気候変動により、農作物に影響が出ている、という記事だった。

ついこの間も、夕食時に家族で

「こんな時季に毎日猛暑だと、育つ野菜も育たないだろうね」

「リンゴの産地は、温暖化でよいリンゴが育たなくなっているらしいよ」

などと話していたばかりだ。やはり、そうなのか、という思いで記事を読み進めた。

記事では、北海道から沖縄まで、実に46道府県が影響を受けていると回答し、コメをはじめ、豆類や野菜、果物、草花など、幅広い種類の農作物が影響を受けていると紹介されていた。さらに、中面でも2面にわたり、具体的にどんな作物がどのように影響を受けているかの取材記事が掲載されていた。鳥取県ではニホンナシが温暖化で不作の危機となり、台湾に自生するタイワンナシと掛け合わせて新品種を開発中。愛媛県では、気温上昇でイタリア・シチリア島特産のブラッドオレンジが栽培可能となり、すでに新たな特産品となっているそうだ。一方で長年育てられてきた温州ミカンが作りにくくなっているという。北海道の事例では、なんとジャガイモからサツマイモに生産を切り替えた農家も出てきたとある。「薩摩」というくらいだから、暖かい地域で作られるものだと思っていたので驚いた。

小学4年の総合の授業で、温暖化について調べ、学んで以来、気候変動は個人的に関心が高い問題だ。この記事を読むと、日本も熱帯に近づいている気がしてくる。このままだと、温州ミカンがブラッドオレンジに変わるように、日本の文化自体が変わってしまうのではないか、と怖くなった。

また、私は、最近地理で食料自給率について学んだばかりだ。日本の食料自給率は、他国に比べてとても低い。日本人は輸入品に頼りすぎているな、と感じていた。なぜ、日本人は自分たちが消費する分の食料も作れないのだろう、と。しかし、この記事を読んで、生産農家の方々は日々努力や工夫をしてくださっていることが分かった。自然を相手にすると、作ろうと思ってもそう簡単に作れるものではないのだ。感謝して食べなくてはいけないと思った。

そして、温暖化を防ぐための対策は、世界中の国々が団結して取り組む必要があると思う。また、同時に自分でも何ができるかを考え、実行していきたいと思った。

氷見市西條中学校2年 東海 葵衣(とうかい あおい)さん

助け合い つながる笑顔

私は、「認知症」と聞いて亡くなった私のじいちゃんを思い出す。昔はよく一緒に公園で遊んだり、散歩をしたりしていた。だが、歳をとるにつれ認知症の症状が出てきた。この記事を見て、この取り組みに興味をもったので、書こうと思った。

「悩み 自分だけじゃない」「話すことが救いに」。認知症の人とその家族の会県支部が開くつどいについて取り上げた記事である。このつどいは月に10回程度、富山市、高岡市、南砺市、朝日町の県内4カ所で行われており、現在の会員は、当事者やその家族、介護経験者ら約250人で、1982年に結成し、今年で40年目を迎えた。つどいは、童謡や懐メロを歌う「歌の日」や「絵手紙の日」などテーマを決めて開く。毎回つどいでは、自己紹介や「家で育てているカボチャに実がなりました」などと近況を報告し合い、和やかなムードで始まる。月の初めには、近く誕生日を迎える人やその家族を祝ったり、認知症の人やその家族が悩みを語り合い、介護や認知症について学んだりしている。近況を尋ね、悩みにじっくり耳を傾けて、介護者同士で励まし合う姿もあった。また、つどいを開くほか、会報の発行や電話相談などにも取り組んでいる。

私が小学校低学年の頃は、よくじいちゃんとばあちゃんと公園で一緒に遊んだり、散歩をしたりしていた。でも、私が小学4年生あたりから、少しずつ認知症の症状が出てきた。じいちゃんがみんなの名前を呼び間違えたり、ご飯を食べたか忘れたりと、両親は仕事をしながら毎日介護をしていて、大変そうだった。私も、毎日のように「ご飯って食べたか?」と聞かれて、毎日毎日、返事をすることが面倒くさくて大変だった思い出がある。

このつどいに参加した介護者の方は、同じ介護者の仲間からアドバイスを受けたことで、「声を掛けてもらい救われた。介護は大変だが、苦痛とは思わない」と前向きになれている。さらに「女房との思い出いっぱいの場所。心のオアシスだった」と穏やかにほほ笑んでいた。

この新聞を読んで、私の家族のように認知症の介護で大変な思いをしている方々がたくさんいると知り、少しでも大変な思いを減らすために、このような取り組みがあるということを知ってほしいと思った。私はいままで、病気の方や障害者の方についてや、そんな方々への取り組みについて、あまり興味を持つことはなかったけれど、この記事をきっかけにもっといろんなことを知りたくなった。私も将来、病気や障害などで困っている方々を少しでも減らせるように、勉強など何事にも進んで挑戦し、地域活動にも足を運んでみようと思った。

南砺市城端中学校2年 松本 みさき(まつもと みさき)さん

戦争

私は親子のページの「富山大空襲の記憶~次代を生きる子どもたちへ~」の記事を読んで、戦争の恐ろしさを改めて知りました。大切な家族も友達も、住み慣れた場所も、安全だと思っている場所も、戦争がおきれば一瞬でなくなってしまう。そう考えただけで、苦しくなりました。そして、当たり前の日常があることの尊さに気付かされました。

この記事を1年前に読んでいても、きっと理解できなかったと思います。それは、「この時代に戦争なんて起こるはずがない」と思っていたからです。でも、今は毎日ロシアのウクライナ侵攻のニュースがテレビや新聞に取り上げられ、被害に遭った人々や建物、他の国への避難を余儀なくされている様子などの戦況が伝えられています。ニュースが流れる度に、祖母は「富山大空襲もひどかったわ」と言います。今の状況と富山大空襲当時とを重ね合わせ、戦争の悲惨さ、戦争からは何も生まれないこと、戦争は過ちでしかないことを感じています。

私は、時代が変わっても、戦争が繰り返されるのはなぜかを考えてみました。きっと、自分の主張を押し通し、相手の考えや気持ちを受け入れることができないからではないかと思いました。本来、自分にとって都合のよい意志を押し付けるのではなく、相手の話に耳を傾けることが大切だと思います。戦争のこと、実際に経験した方々の思いは想像以上のものだと思います。今までの私は、戦争について無関心でした。でも、もう知らないではいられないくらい、戦争が身近にあります。人が幸せでいられるように平和について考えなければなりません。

人が同じ過ちを繰り返さないよう、「歴史から学ばなきゃいけない」という堀さんの言葉は、戦争の被害の大きさだけでなく、人々の心の傷や痛み、苦しみを知ってほしいという私たち10代、20代に向けた言葉です。私も人ごとにするのではなく、戦争について考え、当たり前の日常が続くように、周りの人を大切にできる人になりたいと思います。

魚津高等学校1年 山越 雄貴(やまこし ゆうき)さん

二つの「空気」

この記事を読んで二つの「空気」があることを改めて知った。その場の状況や雰囲気を表す「空気」と、五感や肌で感じる「空気」のことだ。

記事の前半は「読む」空気について語られている。記事が紹介した国民性を捉えたジョークは、私もなるほどと思った。アメリカでは、ヒーロー的英雄的な考え方が存在しており、正義の行動として積極的である。ドイツでは、規則を守り規律正しくあることで、全体のためになるという考え方だ。対して、日本は、周りがどうしているかを、自らの行動の判断材料にしている。そして、多数の行動に合わせようとすることから、消極的で自主性がないように思う。各国の国民性は、歴史を学ぶときになんとなく感じているが、ジョークを通してこんなにも分かりやすい表現があるのかと驚いた。コロナ禍で日本人のその傾向が顕著に表れたと記者が言っているが、私はその前にも表れていたと思う。他人の動きに合わせることは、自分の決断をゆだねるという思考停止とも思われるが、それを楽だと感じる自分がいることは否定できない。たとえ楽であっても、自分の気持ちを抑えることや隠すことは心が疲れてしまうだろう。私は記者の意見にとても共感した。

そこで、後半に記者が日々のストレスを吹き飛ばしてくれそうな「空気」があると言ってくれたのは、東布施地区のことであった。私はその東布施地区に住んでいる。私は自分の故郷の空気をおいしいと意識して思ったことはない。これは、息苦しい空気や人ごみの中のよどんだ空気を吸ったことがないからで本当に恵まれていると思う。中山間地にあるため、何かと不便なことも多いが、こうして落ち着く場所として認めてもらえたことをうれしく思い、また誇りに思った。この空気が変わらず心が和むおいしさであるために私は環境保全に協力し、地域の人とあいさつなどの交流をすることが求められていると思う。そして、誰もがおいしい空気を味わうことができるように世界が平和であることを願う。

この記事は、空気を読む日々の中で肌で感じる空気が疲れをとってくれることを教えてくれた。国単位の問題から視点を地域に絞る記者の技術は巧みだと思う。どこか遠くを見て周囲をうかがうことと、身近にある当たり前のありがたさを感じ、自分と向き合うこととを対比させていた。「読む」空気と「感じる」空気から社会と自分の在り方を学んだ。

高岡第一高等学校1年 稲場 結奈(いなば ゆいな)さん

「おくやみ申し上げます」の一面の大切さ

私の祖母は令和3年3月3日に癌と宣告された。体の30カ所以上に癌があり、病院の三つの科の先生それぞれから「今、立っていられるのが不思議」「6カ月もつかどうか」「6カ月もてば良い方」と告げられ「今すぐに入院しても治療は限られます」と言われた。母は躊躇無く「入院はしません。家に一緒に帰ります」。その日から私の家族の生活は祖母を中心に回り出す。母は24時間どんな時も対応できる状態でいた。地元の主治医の先生、看護ステーションの看護師さん、訪問介護入浴の方達、介護サービスの方、親戚、友達、近所の方達の励ましなど沢山の方に支えられ、祖母は寝たきりでは無く毎日毎日、「あともう一口、あともう一口」と食事を口から摂取し、手に万歩計を持ちながら3千歩を目標に足踏みや母の腕につかまっての散歩を続けた。1年前は26キロだった祖母の体重が38キロまで戻り順調に思えた。今年7月29日の朝食後も家族でコーヒーを飲みながら「今日も癌になんか負けとれん。頑張らんなん」と笑っていた。午前10時頃、何の前触れも無く膝から崩れるように倒れた。親戚が集まり話しかけると「ありがとう。上手に笑う事できんがいぜ」と言った。そして午後5時13分に眠るように息を引き取った。7月29日の万歩計は382歩で止まった。祖母は癌と告知されてから1年5カ月生きた。とても立派な祖母だ。私は葬儀が終わっても祖母が生きている感じが否めない。8月2日の新聞に祖母の名前と(葬儀は終了しました)の文字があった。頭の中で「そっか」と思い心がギュッと軋む。そして朝から沢山の人達が家に弔問に来られた。「新聞見て驚いた」と口々に言われた。弔問に来られた方の涙や祖母との昔話にまた心がギュッと軋む。私は今までおくやみの欄は亡くなった人の名前や葬儀場所が書かれていて少し怖くて苦手だった。でも一人の人間が亡くなり、それを知る事ができ、悲しむことは人として大切な事。新聞の「おくやみ申し上げます」は人と人との繋がりを改めて確信できる欄だと思う。

砺波高等学校1年 渋谷 安津子(しぶたに あつこ)さん

ペーパーレスな時代とともに

私が毎朝新聞を読むことができるのは、私がまだ寝ている時間に届けてくださる新聞配達の方がいるからだ。ペーパーレスが推奨されている今の時代、新聞配達のしくみを非効率なことのように思う人がいるかもしれない。そこで私は、新聞は人と人とのつながりによって成り立つ味わい深い文化であることを伝えたい。

私は高校受験を新聞とともに乗り越えた。「高校受験が終わるまでスマホを買ってもらえない」というのが我が家のルールである。さらに受験期は誘惑に負けないようテレビも全く見ないと決めた自分にとって、情報を入手する唯一の方法が新聞だった。読めない漢字を調べたり、毎日活字の文章に触れたりできる点で新聞は受験勉強の心強い味方だった。

でもそれ以上に私の心の支えになっていたのが「声の交差点」というページだ。一般の人が誰でも投稿できるこのページにはぬくもりがあり、人生の先輩から大切なことを教わっているような感覚だった。中でも特に心を打たれた投稿は受験生に向けたメッセージの投稿だ。その投稿には受験生が最後の追い込みに必死なことを踏まえた上で、春がすぐそこまで来ていること、受験は長い人生のほんの一こまでしかないことが書かれており、私が見失っていた大切なことに気づかせてくれた。当時の私は受験は合否を判定するものだから何としても受かりたいという思いで焦りを感じていた。この投稿に出合ったことで、今しか見えていなかった視野が広がり、受験はゴールではなく通過点で、その先には新たな環境での春が待っていることを知ることができた。すると不必要な緊張がほぐれて、今すべきことを見つめ直すことができた。

このように直接相手のことを知らなくても新聞を通して、言葉を通して人を励ますことができる。私は今でもその投稿を切り取って大切に保管している。近年スマホでは、匿名による誹謗中傷が深刻化している。新聞の投稿のような真心を忘れてはいけないと思う。

また、世界のいろいろなことを見渡せるところも新聞のよいところだ。政治、経済、世界情勢、地域など規模は多様である。ときには、情勢を知ることしかできないときもあるが、見出しが私たちに何を訴えているのかを読み取り、自分の意見を持つことが大切なのだと思う。

今後ペーパーレスな時代になったとしてもこのような新聞のよさを知ってもらい、人と人とがつなぐ新聞の文化を守り抜きたい。

塚田美紀(飯野4)

▽富山市

荒木宥乃(萩浦2)金川実優(堀川3)小橋晟(堀川南4)嶋田翔太(速星2)村田沙羅(富山大付属2)

▽高岡市

福岡慎一朗(西条5)寺下愛姫(千鳥丘5)小林楓奏(木津5)宮嶋佐和(高陵6)松原瑠紀(中田4)

▽砺波市

立脇瞭(出町6)

野口愛奈、岩崎舞桜、村上奈々(入善2)

▽富山市

小橋菜々実(堀川1)八町麻由(呉羽3)三浦桃(三成3)幸田悠平、藤元珠生(上滝1)加藤聡一郎(片山学園2)

▽射水市

伊澤美希(新湊南部3)明野斗貴(小杉3)水野柚奈、𠮷本愛未、向ののか、柴田萌衣(小杉南1)

▽高岡市

二谷歓乃(高陵3)平澤優奈(南星1)福井琥大郎(同2)田辺夏望(同3)芹原沙來(志貴野1)川原彩希(同2)鈴木瑛子(同3)髙野彩和(芳野2)林楓花、河村朋花(五位2)髙田莉愛(戸出1)山下翔矢(同3)小林天音(中田3)石灰大晟(牧野1)関芽生(福岡1)飛田玲那(同2)

▽氷見市

大橋柚希(南部3)京地弥音瑠、舟塚虹美(北部1)余川媛香(西條1)喜多友和、金田崇志(同2)

▽小矢部市

前田隼誠(大谷2)

▽砺波市

足原希伊(庄川1)六田花、小西真央(同3)

貞益希星(上青6)折谷蒼大(桃李3)

▽黒部市

西山心晴(たかせ6)能登和奏(中央5)

▽滑川市

神田綾子(田中4)

▽舟橋村

寺松賢汰(舟橋5)

▽富山市

青山莉乃、伊勢桧依(藤ノ木5)三原彩楓(大庄5)五島輝真(速星5)柳瀬瑞樹(同6)山本健太(桜谷6)小谷桃子(呉羽4)志甫彩乃(芝園2)竹下尚樹(同5)

▽射水市

鈴木采海(太閤山3)

▽高岡市

有澤龍芯(福岡2)有澤優芽(同3)中川珀斗(博労6)寺下由姫(千鳥丘3)堀川佳緒(木津6)鈴木地太(高陵5)伊橋伶真(下関2)山本さくら(牧野3)池田美緒菜(南条6)

▽氷見市

横田悠真(宮田6)

▽小矢部市

中島暖偉(石動6)

▽砺波市

堀田航平(出町6)

柿山さやか、田中万尋、廣川成美、金森うらら(入善2)

▽富山市

橋本莉那、山本心舞、杉森美宥、石黒那菜、田村愛依理(呉羽3)中田航平(水橋3)悟道瑛互、加藤侑里、林大聖、藤岡弥大(上滝1)大西優芽(八尾2)

▽射水市

黒崎友哉(新湊南部1)大西ひな(同2)福田美羽、臼谷和湖(同3)棚田武蔵(射北2)髙橋杏奈(小杉2)中野初珂、竹ノ山麟太郎、野開景太郎、池野百花、沖田陽生(小杉南1)赤祖父遥人(同2)田中大地、秋元七海、岩村可菜子(同3)網和瑳、後藤志歩、佐野こころ、石田乃愛、中田心愛(大門1)

▽高岡市

高森優亜(高陵2)小栗真緒(同3)澤田果歩(南星1)浦田康生、早﨑愛、本江茉央、田原一斗翔、柴田明奈(同2)中西誇音、辻莉奈(同3)岩上友俐、髙野琉夢、二塚遥香(志貴野1)山田梨莎、吉田茉生、加納侑愛(同2)犀川りえ子、渋谷友埜、松長杏香(同3)堺莉杏那、加藤啓吾、酒井稀一、青木寛大(芳野2)塚本勝隆(五位2)吉田秀太郎(同3)平野陽斗(戸出1)今井結梨奈(同3)岡島穂乃花(中田1)清水愛結花、出村巧光、要藤美生、髙田琢馬、越井和奏、石浦結(福岡1)吉國那奈海、大菅幸夏、谷口潤、吉田璃羽、𠮷田恵莉那、永原優里、北岡澪(同3)河原利音(国吉義務教育7)山田穂高(同8)上島一美、中島英里香(同9)

▽氷見市

高原煌晟(南部1)市野玲(同2)越田結実(同3)小山梓紗、干越玲南、永井彩歌、水上瑛月、竹森めい(北部1)森田瑛都、原藍乃(西條1)濱谷海実、高島琉士、関心音、銅子愛怜奈、嶋心海、扇浦更紗(同2)

▽小矢部市

西守由依莉(大谷3)

▽砺波市

窪田乃彩(出町1)土田光里(庄西1)米田安李、大川愛桜(同2)中山由梨、𠮷田翠(同3)但田橙哉、小谷優苺奈(庄川1)松井七海、山𦚰歩(同2)藤永英太、織田芽依香(同3)

▽南砺市

木村千恵(城端3)長田琉那(南砺つばき学舎8)

建部奏斗(入善5)

▽黒部市

南奏空(たかせ2)飯塚悠斗(中央1)

▽魚津市

大﨑えな(道下5)

▽滑川市

小泉夢珠(寺家2)大上武寛(田中3)福澤良太(北加積3)中島結音(同5)

▽上市町

中川裕大(相ノ木3)

▽舟橋村

中村尭史(舟橋2)當田峻大(同5)宮﨑茜里(同6)

▽富山市

尾近心春(豊田1)阿波加夏美(同6)三浦桃(萩浦4)村井涼音(新庄6)青山莉乃(藤ノ木5)本田夏海(新庄北4)関口鈴(堀川6)山本和香(堀川南4)永田彩菜(月岡6)奥野美玖(神保4)水上心葉(八尾6)関舷将(呉羽3)竹内咲織(芝園1)奥望帆子(富山大付属4)岡根実俐(同5)

▽射水市

船田晴道(新湊2)糸岡杏菜(同5)白井結華(片口5)真野来実(小杉4)柴田結衣(中太閤山3)松本夏音(大門1)北村木音(片山学園初等科2)

▽高岡市

小島滉太朗(博労4)順德葵子(西条5)堀真華(同6)木本陽一郎(高陵3)黒田栞乃子(下関4)川村悠真(南条3)池田美緒菜(同6)

▽氷見市

横田祈李(宮田1)

▽砺波市

酒井莉來(出町5)

▽南砺市

本多さくら(福野1)

籠瀨澪(入善西1)中林華愛、濱田そよか、笹島芽依(同3)

▽魚津市

畠山絢寧、山浦正宗、稲葉穂乃香、川島望月、笹原実乃里、竹内結椛(東部1)

▽舟橋村

井上駿(舟橋1)

▽富山市

西川陽菜、大川苺香(北部2)関寧々果、髙橋夏音、佐藤祐歩(呉羽1)坂林香枝、横越壮、堤真珠、稲澤明夢美、西田親平(同2)山口葵(水橋2)横田紗和(片山学園2)室香澄(同3)

▽射水市

髙倉寿弥(小杉2)柴田萌衣(小杉南1)

▽高岡市

後藤夕佳(南星1)城越紀伊(芳野1)蓑口彩那、植野眞子、古川優香、加藤啓吾、堀田朱里(同2)林一花(五位2)越井和奏(福岡1)

▽南砺市

堀心乃(福光3)

水下結太、水下結里奈(さみさと1)

▽入善町

藤井結梨(上青6)小林夕乃(桃李4)大嶋みらい(同6)

▽黒部市

岩田新希(中央5)室百音、大野篤人(桜井2)中嶋将弥、霜野あかり(荻生4)

▽魚津市

高瀬百華(道下5)

▽滑川市

井上紗那(田中6)波間雄心(北加積3)岡本実桜(南部5)岡口由依(西部3)

▽上市町

矢野陸翔(上市中央2)

▽立山町

海老𠩤志歩(立山北部4)デュラン絵美(高野2)間野允稀(立山3)

▽舟橋村

長原もも香(舟橋5)土肥祐希、加藤大誠、村本琴音(同6)

▽富山市

大場旭(萩浦1)水木莉歩、西野蒼唯(倉垣6)大田紗礼(藤ノ木1)斎藤湊斗(同2)天井絵美莉(同3)沖田偉風(新庄北6)中沖歩乃歌(堀川4)神宮字柑菜(同5)横山温人、髙橋明莉(堀川南5)小林月花(山室6)窪田美向日(山室中部4)細野泰寛(熊野2)山田愛菜、野澤彩純、齊藤吏来、西野彩奈、岩田豊基(月岡5)宮本奏、輿友里愛、荒川心伶(同6)川上紡(速星5)滝脇郁花(鵜坂5)橋爪舞花、篠川和華、木村十湧、上出葉月(八尾6)谷居芽依、金厚永美、前里光依(杉原1)森本紗羽(同2)西田亜瑚(同3)江尻愛心、西田萌莉(同5)関萌々果(呉羽5)鈴木孝弥(古沢3)松本紗奈(中央4)齋藤隆太(東部2)河野千颯(同3)古田舜哉(同4)伊東祐晴(光陽6)岩本果子(富山大付属1)谷口優奈(同2)近藤しほ、米沢優志(同4)水野紗彩(同6)

▽射水市

沖田直緒(東明1)村井建太(歌の森5)高山千歳(同6)原田華壱(太閤山5)柴田彩衣(中太閤山3)杉本俊希(同6)松本美咲(大門4)村田郁博(大島3)

▽高岡市

竹内良(五位1)小森結月(横田2)能勢かな美(西条5)利木咲月、神島実歩、福田夢奏、大島颯太(同6)下田健翔(木津6)二上詩帆(川原3)佐々木結惟、炭谷彩花、沙魚川快斗(同5)亀澤龍空(同6)吉田梨紗(万葉6)吉原維吹(能町1)土合沙來(同2)島谷水基(同4)橋田純平(同5)亀田陵太(同6)村本凛(高陵6)黒田こと子(下関1)川渕海仁(野村1)澤田結依(同4)槇谷一晟(牧野6)荒俣いろは(南条3)山本和花(同5)川村遙花(同6)大井映奈(戸出東部1)四津柚稀(同6)安田宗史(戸出西部1)荒貝涼、金子紗也(同6)

▽氷見市

東奎丞(宮田4)

▽小矢部市

八谷有紗(石動6)荒谷遥翔(津沢1)

▽砺波市

髙信翔(出町2)平尾和花奈(同3)柴田桃花(砺波北部4)

▽南砺市

梅木愛奈(福野3)松本志唯(福光中部6)

若島秋乃、野寺花南、土居奏瑛、稲村千成、清田瑚乃、吉塚大智、松田亜美、白又飛岳(入善西1)草切琢吾、白又来未、志摩晶子、若島誉、松島安友美、貞益颯、萩原めぐみ、福島里桜(同3)

▽魚津市

近藤翔琉、前川治輝、西尾建紀、島詩月、谷口弥生、矢谷柊太郎、谷島二湖、丹下悠生、川上愛菜、四ツ田麻央、伊多美沙希、谷田妃菜多、廣瀨東吾、谷田遼介(東部1)

▽立山町

深見奏友(雄山2)

▽富山市

貫場葵(堀川2)丸山美季帆、見義華月(南部2)高田芽生、古田埜乃、鹿毛周二、七澤明里、赤井胡桃(北部2)畠中悠(山室1)内山夢唯、小林琉愛、安倍俐瑠翔、近藤心優、西田智久、田越恒瑛、小西美空、井澤颯太、井上真緒、宮島陵太朗、萩本健太、駒見鈴、牧野扇之介、水木咲希、表紗希、長谷川莉央(呉羽1)中沖流風、森田彩愛、桶谷拓冬、山本埜愛、羽黒紗史、堀心花、橋北帆香、松井七海、五十嵐蓮奈、大谷清輔、中沖桃々、谷井咲太、岡崎颯希、安部里奈、島田大瑚(同2)酒井結生(水橋1)大屋公之介、中田葉月(同2)金井心音、藤根悠奈、野村百合子(同3)谷崎魁星(上滝3)奥野莉子、宮腰晴(城山1)前田志咲子(同2)福山凜華(八尾1)藤井真和斗(楡原1)川岸礼奈(片山学園1)

▽射水市

佐藤世菜(小杉2)

▽高岡市

橋田彩(志貴野1)上田夢子、酒井稀一、髙木真子、石田結葵、坂林桃子、津波ソフィア、二上悠来、中土結愛、林潤、川津奈央、白井美羽、西島心遥、柿原にこ、堺莉杏那、坂田詩乃、清水聖莉、宮原美璃花、菓子井隆真(芳野2)中村花(戸出1)浅香樹(同2)鈴木惇平(福岡2)

▽南砺市

松本敢太郎、髙野美華(福光2)山下茉莉、渡辺佑希、杉浦栞渚(同3)前田瑞月(南砺つばき学舎8)

▽小学校

舟橋、富山市月岡、八尾、杉原、奥田、高岡市西条、川原、南砺市福野

▽中学校

入善、入善西、魚津市東部、富山市北部、呉羽、水橋、上滝、楡原、射水市小杉南、高岡市南星、志貴野、芳野、福岡、氷見市北部、西條、砺波市庄川、南砺市福光、南砺つばき学舎

▽高校

新湊、高岡南、氷見、砺波、高岡第一

【豊田 高久 氏/県小学校長会長/根底に優しさ感じる】

みなさんの作品を見て感じたことは、作品づくりの根底に共通して、人や動植物、自然環境などへの優しさがあるということです。

これからは多様性の時代とも言われていますが、みなさんそれぞれに関心のある事柄を窓口にして、自分自身が持つ優しさを物差しに、自他共によりよく、多様に生きることを具体的に考えていることに感心させられました。

そして、その考えを自分の得意な方法で、読み手を意識して表現することの楽しさや難しさを味わったことと思います。今後も、新聞を読むことや考えを伝えることを通して、みなさんの優しさがさらに膨らみ、それがより確かで強く、多様なものになっていくことを期待しています。

【白江 日呂雄 氏/県中学校長会長/人とのつながり表現】

新聞は社会を映す鏡と言われますが、今回の応募作品は環境問題、戦争、SDGsを題材にした作品が多く見受けられました。そして、予測困難なこの時代にどう生きていくべきかを一生懸命考えていることにとても感心しました。また、家族や地域などの人と人とのつながりや心の交流が表現された心温まる作品も印象に残りました。

これからの時代を担う皆さんが偶然見つけた記事をきっかけに、これまで知らなかった地元の出来事から国際社会の課題にまで関心を持ち、自分の意見や考えをきちんと伝えていることを頼もしく思います。

今後も新聞を通じて社会に触れながら、視野を広げ、思考力や表現力を育んでいってくれることを期待します。

【本江 孝一 氏/県高校長協会長/平和築く決意に希望】

昨年は、3年ぶりに納涼花火大会が富山市で開催されました。花火はその美しさで人の心を魅了するだけでなく、富山大空襲で失われた命を鎮魂するために打ち上げられています。空襲を語れる人が高齢化する中、戦争を知らない30代女性がこの空襲を語り継ぐ活動に参加するという生き方に接し、生徒が新たな決意をするに至ったことに、心を動かされました。そして、新聞が人と人をつないでいることを改めて感じさせられました。

今回は、世の中の大きな出来事についての作品が多かったように思いますが、世界の平和を築くにはどうしたらよいかという考えを表明してくれた作品からも、私たちは勇気と希望をもらったような気がします。

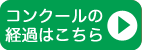

【第19回わたしの新聞コンクールの経過】

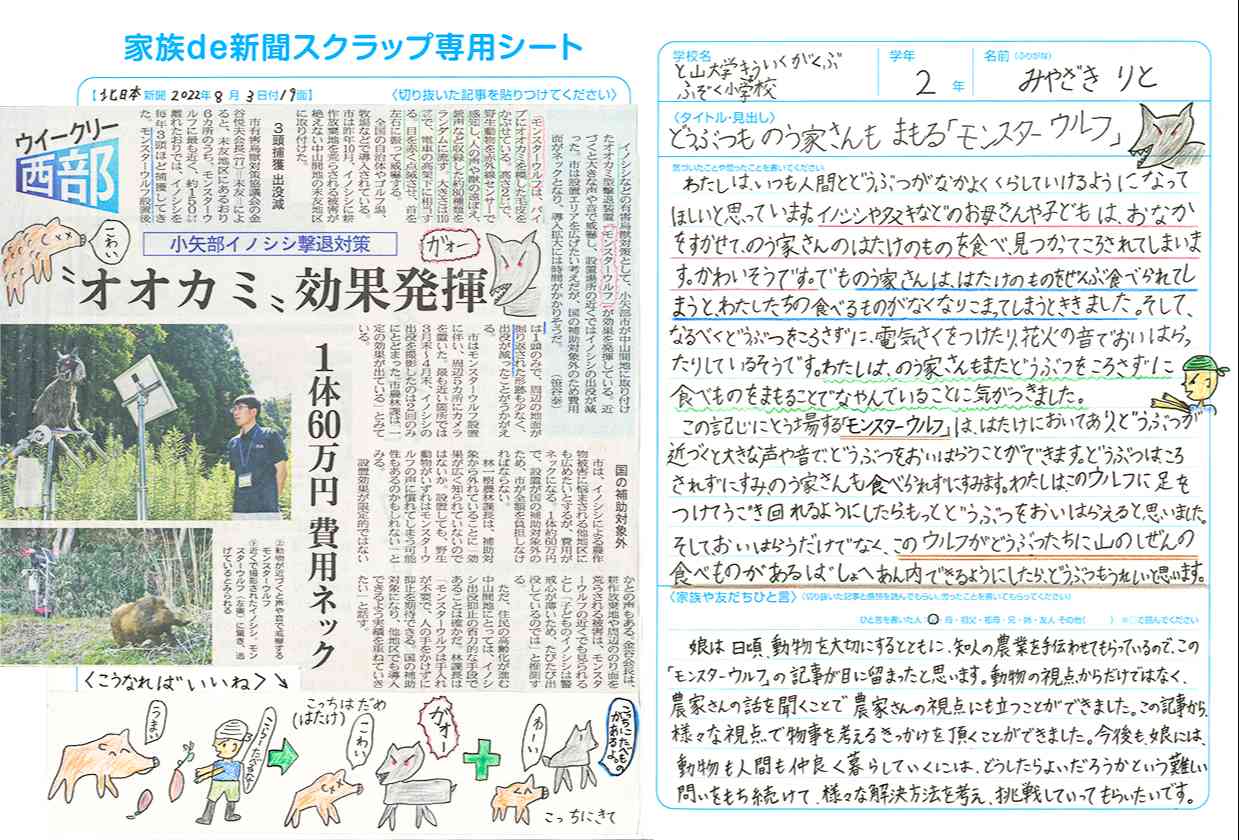

本年度の「わたしの新聞コンクール」は、「かべ新聞」「家族de新聞スクラップ」「新聞感想文」の3部門で応募を受け付けました。

テーマを決めて調べ、取材したことを新聞の形で発表する「かべ新聞」に216点、気になる記事を切り抜いて家族や友人と意見をまとめる「家族de新聞スクラップ」に1,737点、記事を読んだ感想や新聞について思うことをつづる「新聞感想文」に1,737点の計3,690点が寄せられました。

コンクールは北日本新聞社と、北日本会(北日本新聞販売店会)が毎年実施しており、本年度が19回目です。

審査は、豊田高久県小学校長会長、白江日呂雄県中学校長会長、本江孝一県高校長協会長、NIEアドバイザーを務める県西部教育事務所の安養貢主任指導主事、福山暁雄指導主事らが担当しました。3部門合わせて金賞16点、銀賞16点、銅賞181点、入選467点を選出。NIE学校賞には31校が輝きました。

このホームページでは、かべ新聞、家族de新聞スクラップ、新聞感想文それぞれの金賞、銀賞作品のほか、銅賞、入選、NIE学校賞の名簿を掲載しています。

| 主催/ | 北日本新聞社、北日本会(北日本新聞販売店会) |

| 後援/ | 富山県教育委員会、富山県市長会、富山県町村会、富山県各市町村教育委員会、富山県高等学校長協会、富山県中学校長会、富山県小学校長会、富山県私立中学高等学校協会、富山県PTA連合会、富山県高等学校PTA連合会、富山県児童クラブ連合会、富山県ケーブルテレビ協議会 |

| お問い合わせ 北日本新聞社読者センター TEL.076-445-3351 (平日9〜17時) | |